洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます

第7回名盤シリーズ

再評価されつつある名作「リボルバー」

(1966年作品)

ビートルズのアルバムはどれも名作といえるが、一般的に名盤とされるのは「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」と「アビー・ロード」、そして今回取り上げる「リボルバー」の3枚だろう。

このアルバム発表と前後して、ビートルズはコンサート活動を打ち切り、レコーディングに専念するようになる。

この頃には、ライブ活動を続けるにあたり多くの問題があったためだ。

さて、このアルバムで注目すべきなのはジョージ・ハリソンの活躍ぶりである。

それまでジョージは脇役でしかない印象があったが、このアルバムでは3曲取り上げられている。

それもかなり個性的な曲だ。

中でも、4曲目の「Love You To」はインド音楽の影響が強く、それまでのロック・ミュージックとは全然違う印象を与える。

また、アルバムのトップを飾る曲がジョージの曲である点にも注目。

全ビートルズのアルバム中、ジョージの曲が1曲目に来るのはこのアルバムだけなのだ。

そして12曲目の「I Want To Tell You」。

91年のジョージ来日公演のオープニングにもなった曲で、途中で入る、なんとも異様なピアノの響きが素晴らしく、私の中ではジョージの全作品中1、2位を争うほどである。

またこのアルバムでも、ポール・マッカートニーは天才メロディ・メーカーぶりを発揮している。

5曲目の「Here, There And Everywhere」は素晴らしいバラードだ。

まさに隠れた名曲で、ヘッドホンで聞くとダブルトラックのボーカルが左右に分かれていて、そのラインが微妙に違うのが面白い。

「Got To Get You Into My Life」は元祖ブラスロックとも言える曲だが、そのアレンジは後のブラスロックバンド、シカゴに通じるものがある。

そしてジョン・レノンだ。

この頃から、実験的な試みを積極的に取り入れるようになり、テープの逆回転や「どうやって録音したんだ?」といえるようなことをやっている。

とくにそれが顕著に現れているのは、ラストを飾る「Tomorrow Never Knows」だ。

これはサイケデリックというよりプログレといっていいだろう。

1966年という時代を考えると、あまりに斬新であり、テープの逆回転や、カモメ風ギター、イコライズ処理されたボーカル、リズムボックスのような同じパターンのリズムなど、さまざまな試みが実行されている。

このアルバムが発表された当時、それまでのアイドルとしてのビートルズが好きだったファンは離れ始めたそうだ。

それまでのパーティーソングでしかなかったロック・ミュージックを、アートにまで押し上げるキッカケになったアルバムなのだった。

再評価されつつある名作「リボルバー」

(1966年作品)

ビートルズのアルバムはどれも名作といえるが、一般的に名盤とされるのは「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」と「アビー・ロード」、そして今回取り上げる「リボルバー」の3枚だろう。

このアルバム発表と前後して、ビートルズはコンサート活動を打ち切り、レコーディングに専念するようになる。

この頃には、ライブ活動を続けるにあたり多くの問題があったためだ。

さて、このアルバムで注目すべきなのはジョージ・ハリソンの活躍ぶりである。

それまでジョージは脇役でしかない印象があったが、このアルバムでは3曲取り上げられている。

それもかなり個性的な曲だ。

中でも、4曲目の「Love You To」はインド音楽の影響が強く、それまでのロック・ミュージックとは全然違う印象を与える。

また、アルバムのトップを飾る曲がジョージの曲である点にも注目。

全ビートルズのアルバム中、ジョージの曲が1曲目に来るのはこのアルバムだけなのだ。

そして12曲目の「I Want To Tell You」。

91年のジョージ来日公演のオープニングにもなった曲で、途中で入る、なんとも異様なピアノの響きが素晴らしく、私の中ではジョージの全作品中1、2位を争うほどである。

またこのアルバムでも、ポール・マッカートニーは天才メロディ・メーカーぶりを発揮している。

5曲目の「Here, There And Everywhere」は素晴らしいバラードだ。

まさに隠れた名曲で、ヘッドホンで聞くとダブルトラックのボーカルが左右に分かれていて、そのラインが微妙に違うのが面白い。

「Got To Get You Into My Life」は元祖ブラスロックとも言える曲だが、そのアレンジは後のブラスロックバンド、シカゴに通じるものがある。

そしてジョン・レノンだ。

この頃から、実験的な試みを積極的に取り入れるようになり、テープの逆回転や「どうやって録音したんだ?」といえるようなことをやっている。

とくにそれが顕著に現れているのは、ラストを飾る「Tomorrow Never Knows」だ。

これはサイケデリックというよりプログレといっていいだろう。

1966年という時代を考えると、あまりに斬新であり、テープの逆回転や、カモメ風ギター、イコライズ処理されたボーカル、リズムボックスのような同じパターンのリズムなど、さまざまな試みが実行されている。

このアルバムが発表された当時、それまでのアイドルとしてのビートルズが好きだったファンは離れ始めたそうだ。

それまでのパーティーソングでしかなかったロック・ミュージックを、アートにまで押し上げるキッカケになったアルバムなのだった。

| 名盤100選へ戻る |

PR

第5回名盤シリーズ

今回は1972年発表、イエスの代表作「危機」。

(1972年作品)

イエスは80年頃一旦期解散したが、すぐに再結成し、今も現役のロックバンドだ。

曲単位では83年の「ロンリー・ハート」の大ヒットで知られるが、本来のイエスの持ち味は、長く複雑に構築された曲を完璧なテクニックで演奏するプログレッシブ・ロック・バンドである。

今回紹介する「危機」は、イエスの代表作であり、プログレの代表作でもある。

ちなみに、前回紹介したキングクリムゾンとイエス、ピンクフロイドの3つを3大プログレと呼び、ここにエマーソンレイク&パーマーを加えて、プログレ四天王と呼ぶ。

メンバーはクリス・スクワイヤ(b、vo)、ジョン・アンダーソン(vo)、ビル・ブラッフォード(ds)、スティーブ・ハウ(g)、リック・ウェイクマン(key)。

このメンバーが黄金メンバーと呼ばれますが、このアルバムを最後にドラムのビル・ブラッフォードが脱退しキング・クリムゾンに加入する。

後任は元プラスティック・オノ・バンドのアラン・ホワイトで、こっちのメンバー編成のほうを、黄金メンバーという人もいる。

このアルバムは3曲しか入っていない。

「Close To The Edge(18:50)」、「And You And I(10:09)」、「Siberian Khateu(8:57)」と長い曲ばかりだ。

この後イエスはさらに大曲路線を推し進め、次作の「海洋地形学の物語」では2枚組で1曲4楽章というのを作るのだった。

まず1曲目の「Close To The Edge」。

いきなり混沌とした、一見アバンギャルドな演奏からスタートするが、ボーカルが入るとポップな一面ものぞかせる。

後にスティーブ・ハリスなど、多くのベーシストに影響を与えたスクワイヤのベースが、ギターとキーボードが絡みあい、うねるようなリズムを作り出す。

途中ウェイクマンのパイプオルガンを使った壮大なパートや、メンバーが一丸となって進むハードロック的なパートもあり、長さを感じさせない。

2曲目「And You And I」。

イエスのライブで、もっとも多く演奏されてる曲の一つだ。

ハウの綺麗なアコギからスタートする。

親しみやすいメロディ、しかしアレンジは複雑で、とっつきやすいけど飽きない曲作り、このアルバムが今も多くの人に聴かれるのは、そういう親しみやすさと複雑さがうまく共存してるからだろう。

3曲目「Siberian Khateu」

ライブのオープニングでも使われる曲で、それに相応しく、リズミカルでポップだ。

ここでハウはエレキ・ギター以外に、エレキシタール、スティール・ギターを弾いているが、ライブでも3種の楽器を使いこなし、レコードの音を再現する。

このアルバムは典型的なプログレ形態の一つだ。

プログレ=キング・クリムゾンの人と、プログレ=イエスの人では意見が違うと思うが、現在のドリーム・シアターなどに引き継がれてるのはイエス・タイプのプログレが多い気がする。

今回は1972年発表、イエスの代表作「危機」。

(1972年作品)

イエスは80年頃一旦期解散したが、すぐに再結成し、今も現役のロックバンドだ。

曲単位では83年の「ロンリー・ハート」の大ヒットで知られるが、本来のイエスの持ち味は、長く複雑に構築された曲を完璧なテクニックで演奏するプログレッシブ・ロック・バンドである。

今回紹介する「危機」は、イエスの代表作であり、プログレの代表作でもある。

ちなみに、前回紹介したキングクリムゾンとイエス、ピンクフロイドの3つを3大プログレと呼び、ここにエマーソンレイク&パーマーを加えて、プログレ四天王と呼ぶ。

メンバーはクリス・スクワイヤ(b、vo)、ジョン・アンダーソン(vo)、ビル・ブラッフォード(ds)、スティーブ・ハウ(g)、リック・ウェイクマン(key)。

このメンバーが黄金メンバーと呼ばれますが、このアルバムを最後にドラムのビル・ブラッフォードが脱退しキング・クリムゾンに加入する。

後任は元プラスティック・オノ・バンドのアラン・ホワイトで、こっちのメンバー編成のほうを、黄金メンバーという人もいる。

このアルバムは3曲しか入っていない。

「Close To The Edge(18:50)」、「And You And I(10:09)」、「Siberian Khateu(8:57)」と長い曲ばかりだ。

この後イエスはさらに大曲路線を推し進め、次作の「海洋地形学の物語」では2枚組で1曲4楽章というのを作るのだった。

まず1曲目の「Close To The Edge」。

いきなり混沌とした、一見アバンギャルドな演奏からスタートするが、ボーカルが入るとポップな一面ものぞかせる。

後にスティーブ・ハリスなど、多くのベーシストに影響を与えたスクワイヤのベースが、ギターとキーボードが絡みあい、うねるようなリズムを作り出す。

途中ウェイクマンのパイプオルガンを使った壮大なパートや、メンバーが一丸となって進むハードロック的なパートもあり、長さを感じさせない。

2曲目「And You And I」。

イエスのライブで、もっとも多く演奏されてる曲の一つだ。

ハウの綺麗なアコギからスタートする。

親しみやすいメロディ、しかしアレンジは複雑で、とっつきやすいけど飽きない曲作り、このアルバムが今も多くの人に聴かれるのは、そういう親しみやすさと複雑さがうまく共存してるからだろう。

3曲目「Siberian Khateu」

ライブのオープニングでも使われる曲で、それに相応しく、リズミカルでポップだ。

ここでハウはエレキ・ギター以外に、エレキシタール、スティール・ギターを弾いているが、ライブでも3種の楽器を使いこなし、レコードの音を再現する。

このアルバムは典型的なプログレ形態の一つだ。

プログレ=キング・クリムゾンの人と、プログレ=イエスの人では意見が違うと思うが、現在のドリーム・シアターなどに引き継がれてるのはイエス・タイプのプログレが多い気がする。

| 名盤100選へ戻る |

第5回名盤シリーズ

ウエスト・コーストを代表するバンドによる大ヒットアルバム「ホテル・カリフォルニア」

(1976年作品)

このアルバムは、名曲「ホテル・カリフォルニア」1曲だけで、すでに買う価値のある作品だと思う。

他の曲も傑作であり、捨て曲など存在しないが、やはりこの1曲が持つパワーには並々ならぬものがある。

元々イーグルスはカントリーテイストの強い、ある意味、典型的アメリカン・ロック・バンドだった。

アコギを中心としたギター・サウンド、澄んだハーモニー、バンジョーやカントリーリックを用いたギターソロ、それがカラッと乾いたサウンドで聴かせてくれた。

しかし、メンバーチェンジと共にロック色が強くなり、カントリーボーイだったメンバーはどんどん都会的になっていくのだった。

同時期のドゥービー・ブラザーズほど極端ではないものの、最後のアルバム、「ロング・ラン」にはカントリー・タッチな曲は1曲も存在しない。

そういった流れの中で、ターニングポイント的な位置にあるのがこのアルバムだ。

さて「ホテルカリフォルニア(曲)」だが、この有名なイントロを実際にギターで弾いてみると、どことなくカントリーな雰囲気があるのがわかる。

それと後半のギターソロ。

ドン・フェルダーとジョー・ウォルシュが交互にソロを弾き、最後はアルペジオフレーズでハモる、この構成はツイン・リード・ギター・アレンジの一つの模範だろう。

決してテクニカルなフレーズを弾くわけでもなく、チョーキングを生かした心に響く哀愁漂うブルージーなギターソロ。

コピーするのは容易いが、この味は出すのは難しい。

この曲のベースラインもいい。

ランディ・マイズナーのベースは少しファンキーなラインを弾いているが、最後のアルペジオのハモリパートになるとルート音の8分弾きに変わる。

この変化により、ラストの盛り上がり部分を劇的に演出しているのだ。

そして、ワンコーラス分終わると、再びファンキー・ラインに戻りフェイド・アウトする。

これにより静かにクールダウンしていくのだ。

これがライブの場合、解釈が変化する。

ハモリパートのワンコーラス目はファンキーラインで、2コーラス目に8分弾きに変わる。

これはフェイドアウトしない、ライブならではのアレンジなのだ。

こうすることにより、盛り上がりのポイントを後半に持ってきているのだった。

どちらかというとドンヘンリー色の濃いアルバムだと思うが、じっくり聴いてこそ味わいがある作品である。

ウエスト・コーストを代表するバンドによる大ヒットアルバム「ホテル・カリフォルニア」

(1976年作品)

このアルバムは、名曲「ホテル・カリフォルニア」1曲だけで、すでに買う価値のある作品だと思う。

他の曲も傑作であり、捨て曲など存在しないが、やはりこの1曲が持つパワーには並々ならぬものがある。

元々イーグルスはカントリーテイストの強い、ある意味、典型的アメリカン・ロック・バンドだった。

アコギを中心としたギター・サウンド、澄んだハーモニー、バンジョーやカントリーリックを用いたギターソロ、それがカラッと乾いたサウンドで聴かせてくれた。

しかし、メンバーチェンジと共にロック色が強くなり、カントリーボーイだったメンバーはどんどん都会的になっていくのだった。

同時期のドゥービー・ブラザーズほど極端ではないものの、最後のアルバム、「ロング・ラン」にはカントリー・タッチな曲は1曲も存在しない。

そういった流れの中で、ターニングポイント的な位置にあるのがこのアルバムだ。

さて「ホテルカリフォルニア(曲)」だが、この有名なイントロを実際にギターで弾いてみると、どことなくカントリーな雰囲気があるのがわかる。

それと後半のギターソロ。

ドン・フェルダーとジョー・ウォルシュが交互にソロを弾き、最後はアルペジオフレーズでハモる、この構成はツイン・リード・ギター・アレンジの一つの模範だろう。

決してテクニカルなフレーズを弾くわけでもなく、チョーキングを生かした心に響く哀愁漂うブルージーなギターソロ。

コピーするのは容易いが、この味は出すのは難しい。

この曲のベースラインもいい。

ランディ・マイズナーのベースは少しファンキーなラインを弾いているが、最後のアルペジオのハモリパートになるとルート音の8分弾きに変わる。

この変化により、ラストの盛り上がり部分を劇的に演出しているのだ。

そして、ワンコーラス分終わると、再びファンキー・ラインに戻りフェイド・アウトする。

これにより静かにクールダウンしていくのだ。

これがライブの場合、解釈が変化する。

ハモリパートのワンコーラス目はファンキーラインで、2コーラス目に8分弾きに変わる。

これはフェイドアウトしない、ライブならではのアレンジなのだ。

こうすることにより、盛り上がりのポイントを後半に持ってきているのだった。

どちらかというとドンヘンリー色の濃いアルバムだと思うが、じっくり聴いてこそ味わいがある作品である。

| 名盤100選へ戻る |

第4回名盤シリーズ

今回はプログレッシブ・ロックの草分け的存在「クリムゾンキングの宮殿」

(1969年作品)

コアなキング・クリムゾンのファンは、これより5枚目「太陽と戦慄」や7枚目「レッド」を好きな人が多く、また数あるライブ盤を最高傑作だとする人もいる。

しかし、一般的にキング・クリムゾンを代表し、後世に与えた影響力が強いのは、今回紹介するファースト・アルバムだろう。

このアルバムは、全キング・クリムゾンのアルバム中、もっともリーダーのロバート・フリップの色が薄く、彼は脇役でしかないような印象すら受ける。

このあたりが一般的なロック・ファンとクリムゾン・ファンとの温度差であり、フリップ色の薄い今作は、ちょっと他のクリムゾン作品とは色が異なるのだ。

デビュー時のメンバーは、ロバート・フリップ(g)、グレッグ・レイク(vo、b)、イアン・マクドナルド(sax、メロトロン、フルート)、マイケル・ジャイルズ(ds)、ピート・シンフィールド(作詞、照明)。

不思議なことに、楽器を演奏せず歌も歌わない人がメンバーにいる。

これはライブの演出において、視覚によるパフォーマンスの重要性を物語っているのだ。

このメンバーにより69年7月5日、ローリング・ストーンズ主催のハイドパークコンサートにてライブ・デビューするのだった。

まだアルバムも出していない、ラジオ出演もわずかしかない新人バンドだったが、このライブで大きな反響を得るのだった。

このメンバーにより製作されたのがクリムゾンのデビュー・アルバム「クリムゾンキングの宮殿」である。

このアルバムで聴ける楽曲郡はそれまでのロック音楽とは大きく異なるものだった。

まず曲の組立方が全然違う。

一つの曲の中に別の曲を取り入れたり、複数の曲をまとめて一つの曲にするといった手法を使った、もっとも初期のバンドだろう。

そして、当時最新のサンプリングマシン「メロトロン」を全面にフューチャーした新鮮なサウンドと、高度な演奏テクニックが功を成し、新しい進歩的なロック「プログレッシブロック」という新ジャンルを開拓したのだった。

1曲目の「21世紀のスキゾイドマン」以外は、メロディアスな美しい曲ばかりで、後のクリムゾンのアルバムには見られない特徴だ。

とくにグレッグ・レイクが切々と歌い上げる「エピタフ」の美しく悲しい旋律は、このアルバムのカラーを決定づけている。

これは「21世紀~」のみフリップ色の強い作品で、それ以外はイアン・マクドナルドとグレッグ・レイクの作品だからだろう。

後の作品にも「スターレス」のような叙情的な曲もあるが、このアルバムの雰囲気とは、やや趣が異なる。

比較的難解なアルバムが多いクリムゾンであるが、このアルバムはわかり易い部類に入るだろう。

このアルバムの唯一難解な部分は、「ムーン・チャイルド」の「幻想」部分で、これについては私もまだ理解しているとは言いがたい。

一説によるとこの「幻想」パートがあることにより、突然始まる次の表題曲の衝撃を強調していると言われる。

キング・クリムゾンの「代表作」ではないが、ロックを語る上で決して外せない作品であることに違いはなく、この先も色あせることのない「名盤」なのだった。

今回はプログレッシブ・ロックの草分け的存在「クリムゾンキングの宮殿」

(1969年作品)

コアなキング・クリムゾンのファンは、これより5枚目「太陽と戦慄」や7枚目「レッド」を好きな人が多く、また数あるライブ盤を最高傑作だとする人もいる。

しかし、一般的にキング・クリムゾンを代表し、後世に与えた影響力が強いのは、今回紹介するファースト・アルバムだろう。

このアルバムは、全キング・クリムゾンのアルバム中、もっともリーダーのロバート・フリップの色が薄く、彼は脇役でしかないような印象すら受ける。

このあたりが一般的なロック・ファンとクリムゾン・ファンとの温度差であり、フリップ色の薄い今作は、ちょっと他のクリムゾン作品とは色が異なるのだ。

デビュー時のメンバーは、ロバート・フリップ(g)、グレッグ・レイク(vo、b)、イアン・マクドナルド(sax、メロトロン、フルート)、マイケル・ジャイルズ(ds)、ピート・シンフィールド(作詞、照明)。

不思議なことに、楽器を演奏せず歌も歌わない人がメンバーにいる。

これはライブの演出において、視覚によるパフォーマンスの重要性を物語っているのだ。

このメンバーにより69年7月5日、ローリング・ストーンズ主催のハイドパークコンサートにてライブ・デビューするのだった。

まだアルバムも出していない、ラジオ出演もわずかしかない新人バンドだったが、このライブで大きな反響を得るのだった。

このメンバーにより製作されたのがクリムゾンのデビュー・アルバム「クリムゾンキングの宮殿」である。

このアルバムで聴ける楽曲郡はそれまでのロック音楽とは大きく異なるものだった。

まず曲の組立方が全然違う。

一つの曲の中に別の曲を取り入れたり、複数の曲をまとめて一つの曲にするといった手法を使った、もっとも初期のバンドだろう。

そして、当時最新のサンプリングマシン「メロトロン」を全面にフューチャーした新鮮なサウンドと、高度な演奏テクニックが功を成し、新しい進歩的なロック「プログレッシブロック」という新ジャンルを開拓したのだった。

1曲目の「21世紀のスキゾイドマン」以外は、メロディアスな美しい曲ばかりで、後のクリムゾンのアルバムには見られない特徴だ。

とくにグレッグ・レイクが切々と歌い上げる「エピタフ」の美しく悲しい旋律は、このアルバムのカラーを決定づけている。

これは「21世紀~」のみフリップ色の強い作品で、それ以外はイアン・マクドナルドとグレッグ・レイクの作品だからだろう。

後の作品にも「スターレス」のような叙情的な曲もあるが、このアルバムの雰囲気とは、やや趣が異なる。

比較的難解なアルバムが多いクリムゾンであるが、このアルバムはわかり易い部類に入るだろう。

このアルバムの唯一難解な部分は、「ムーン・チャイルド」の「幻想」部分で、これについては私もまだ理解しているとは言いがたい。

一説によるとこの「幻想」パートがあることにより、突然始まる次の表題曲の衝撃を強調していると言われる。

キング・クリムゾンの「代表作」ではないが、ロックを語る上で決して外せない作品であることに違いはなく、この先も色あせることのない「名盤」なのだった。

| 名盤100選へ戻る |

第3回名盤シリーズ

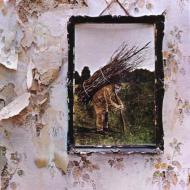

名曲「天国への階段」を含むレッド・ツェッペリンの4枚目。

(1971年作品)

レッド・ツェッペリンのアルバムはどれも名作なのだが、一般的にはやはりこれだろう。

1枚目のアルバムでブルースをハードに、思いきりヘヴィに演奏し、2枚目のアルバムでハードロックの基礎を作り、3枚目のアルバムでアコースティックに流れ、そして4枚目のアルバムでそれまでの集大成、ブルースを消化しハードロック路線を推し進めアコースティックな要素も盛り込む、を成し遂げたのだった。

どちらかというとアルバムの前半部分(LPのA面)にライブで演奏する代表的な曲を配し、後半部分(LPのB面)にはやや通好みの曲がちりばめられている。

私がこのアルバムを初めて聴いたのは中学3年の頃。

当時レッド・ツェッペリンはすでに解散していたのだが、解散後に未発表曲集として「CODA」というアルバムが発売になった。

これに打ちのめされた私は、その後次々と彼らのアルバムを聴いていったのだった。

3枚目の前作が、後半全てをアコースティックにすることで、それまでのハード・ロック・ファンから酷評されたそうだが、おそらくジミー・ペイジはそれも計算づくだったのだろう。

それまでの3枚のアルバムを総括し、一つの区切りをつけたかったのかもしれない。

そして、この4枚目を発表し、それ以降、「聖なる館」を発表し、レゲエやファンクなどのリズムを取り入れ全体的にファンキーな演奏に進化していくのだった。

このアルバムを語るにどうしても外せない曲がある。

「天国への階段」

レッド・ツェッペリンの代表曲というより、ロックの代表曲とも言える名曲で、ライブでも必ず演奏される。

完成度という点では、このスタジオ作に軍盃があがる。

とくに途中からジョン・ボーナムのドラムが入ってくるところなんて、ゾクゾクするタイミングだ。

それから後半のペイジのギターソロ。

完成されたメロディで、非の打ち所が無い。

他にも「ブラックドッグ」「ロックンロール」といったライブで定番の名曲が収録されており、ロック史上に残る名盤としての地位を築いている。

また、アコースティックな「バトルオブエバーモア」や「ゴーイングトゥカリフォルニア」も地味ながらも素敵な曲だ。

名曲「天国への階段」を含むレッド・ツェッペリンの4枚目。

(1971年作品)

レッド・ツェッペリンのアルバムはどれも名作なのだが、一般的にはやはりこれだろう。

1枚目のアルバムでブルースをハードに、思いきりヘヴィに演奏し、2枚目のアルバムでハードロックの基礎を作り、3枚目のアルバムでアコースティックに流れ、そして4枚目のアルバムでそれまでの集大成、ブルースを消化しハードロック路線を推し進めアコースティックな要素も盛り込む、を成し遂げたのだった。

どちらかというとアルバムの前半部分(LPのA面)にライブで演奏する代表的な曲を配し、後半部分(LPのB面)にはやや通好みの曲がちりばめられている。

私がこのアルバムを初めて聴いたのは中学3年の頃。

当時レッド・ツェッペリンはすでに解散していたのだが、解散後に未発表曲集として「CODA」というアルバムが発売になった。

これに打ちのめされた私は、その後次々と彼らのアルバムを聴いていったのだった。

3枚目の前作が、後半全てをアコースティックにすることで、それまでのハード・ロック・ファンから酷評されたそうだが、おそらくジミー・ペイジはそれも計算づくだったのだろう。

それまでの3枚のアルバムを総括し、一つの区切りをつけたかったのかもしれない。

そして、この4枚目を発表し、それ以降、「聖なる館」を発表し、レゲエやファンクなどのリズムを取り入れ全体的にファンキーな演奏に進化していくのだった。

このアルバムを語るにどうしても外せない曲がある。

「天国への階段」

レッド・ツェッペリンの代表曲というより、ロックの代表曲とも言える名曲で、ライブでも必ず演奏される。

完成度という点では、このスタジオ作に軍盃があがる。

とくに途中からジョン・ボーナムのドラムが入ってくるところなんて、ゾクゾクするタイミングだ。

それから後半のペイジのギターソロ。

完成されたメロディで、非の打ち所が無い。

他にも「ブラックドッグ」「ロックンロール」といったライブで定番の名曲が収録されており、ロック史上に残る名盤としての地位を築いている。

また、アコースティックな「バトルオブエバーモア」や「ゴーイングトゥカリフォルニア」も地味ながらも素敵な曲だ。

| 名盤100選へ戻る |

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[02/26 take surveys for money]

[02/03 Ahapenij]

[12/18 Blealgagors]

[12/17 BisiomoLofs]

[12/16 Looporwaply]

最新記事

(07/20)

(10/21)

(10/20)

(10/14)

(10/13)

最新TB

プロフィール

HN:

にゅーめん

性別:

男性

趣味:

音楽 読書

自己紹介:

音楽を愛する中年男の叫び

ブログ内検索

忍者アナライズ