洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます

第12回名盤シリーズ

今回は女性ボーカルを全面に押し出したシンフォニック・プログレ・バンド、ルネッサンスの「燃ゆる灰」。

(1973年)

ルネッサンスは、元々ヤード・バーズのキース・レルフと妹のジェーン・レルフが中心となって作られたバンドだ。

しかし、何度もメンバーチェンジを繰り返し、71年にボーカルがアニー・ハズラムに変わってからは序所にメンバーも落ち着いてきて、セールスも好調になる。

今回紹介する「燃ゆる灰」は、アニー・ハズラムに変わってから2枚目のアルバムで、メンバーはアニー(vo)、ジョン・タウト(Key)、ジョン・キャンプ(b)、テリー・サリバン(ds)の4人。

このとき何故かギターのマイケル・ダンフォードは正式メンバーではないようだが、全曲で参加している。

アニー・ハズラム在籍時のルネッサンス、とくに『四季』あたりまでの作品はどれも完成度が高く、どのアルバムも「このアルバムがルネッサンスで一番好き」という人がいる。

彼らの楽曲の特徴は、妖精のように美しいメロディー、魅力的なボーカル、そしてクラシックとフォークをロックに融合させたプログレッシブなアレンジだ。

なかでも、その親しみやすいメロディーは、このバンドの最大の武器である。

当然、このアルバムも、自分たちの得意とする美メロを最大限に発揮させた傑作だ。

後のアルバムのように分厚いオーケストラはないが、その分アコースティックで素朴な味わいがあり、ボーカルラインを引き立てることに成功している。

また、ベースが力強いのもこのバンドの特徴で、このアルバムでもジョン・ウェットンやクリス・スクワイヤに負けないファズ・ベースを聴くことが出来、とくに1曲目「CAN YOU UNDERATAND」では、この独特のベースが暴れている。

コーラス・ワークが素晴らしいのも特徴と言えるかも知れない。

このアルバムでは「ON THE FRONTIER」でそのコーラス・ワークを聴く事が出来る。

そして紅一点アニー・ハズラムのボーカルを存分に楽しめるのが、シンプルな「LET IT GROW」や「AT THE HARBOUR」だ。

安定した歌唱力、伸びのある声、ロックボーカリストでありながら、美しく澄んだ声質は癒し効果さえ感じる。

自分たちの魅力を理解していてそれを伸ばす。

簡単なようでいてこれが出来ているバンドは意外に少ない。

しかし彼らは自分というものをよくわかっていて、けっしてコマーシャリズムに流されることなく傑作と呼ばれる数々の作品を残してきた。

『燃ゆる灰』はそんな彼らの初期の代表作であり、今も愛され続けている傑作なのだった。

今回は女性ボーカルを全面に押し出したシンフォニック・プログレ・バンド、ルネッサンスの「燃ゆる灰」。

(1973年)

ルネッサンスは、元々ヤード・バーズのキース・レルフと妹のジェーン・レルフが中心となって作られたバンドだ。

しかし、何度もメンバーチェンジを繰り返し、71年にボーカルがアニー・ハズラムに変わってからは序所にメンバーも落ち着いてきて、セールスも好調になる。

今回紹介する「燃ゆる灰」は、アニー・ハズラムに変わってから2枚目のアルバムで、メンバーはアニー(vo)、ジョン・タウト(Key)、ジョン・キャンプ(b)、テリー・サリバン(ds)の4人。

このとき何故かギターのマイケル・ダンフォードは正式メンバーではないようだが、全曲で参加している。

アニー・ハズラム在籍時のルネッサンス、とくに『四季』あたりまでの作品はどれも完成度が高く、どのアルバムも「このアルバムがルネッサンスで一番好き」という人がいる。

彼らの楽曲の特徴は、妖精のように美しいメロディー、魅力的なボーカル、そしてクラシックとフォークをロックに融合させたプログレッシブなアレンジだ。

なかでも、その親しみやすいメロディーは、このバンドの最大の武器である。

当然、このアルバムも、自分たちの得意とする美メロを最大限に発揮させた傑作だ。

後のアルバムのように分厚いオーケストラはないが、その分アコースティックで素朴な味わいがあり、ボーカルラインを引き立てることに成功している。

また、ベースが力強いのもこのバンドの特徴で、このアルバムでもジョン・ウェットンやクリス・スクワイヤに負けないファズ・ベースを聴くことが出来、とくに1曲目「CAN YOU UNDERATAND」では、この独特のベースが暴れている。

コーラス・ワークが素晴らしいのも特徴と言えるかも知れない。

このアルバムでは「ON THE FRONTIER」でそのコーラス・ワークを聴く事が出来る。

そして紅一点アニー・ハズラムのボーカルを存分に楽しめるのが、シンプルな「LET IT GROW」や「AT THE HARBOUR」だ。

安定した歌唱力、伸びのある声、ロックボーカリストでありながら、美しく澄んだ声質は癒し効果さえ感じる。

自分たちの魅力を理解していてそれを伸ばす。

簡単なようでいてこれが出来ているバンドは意外に少ない。

しかし彼らは自分というものをよくわかっていて、けっしてコマーシャリズムに流されることなく傑作と呼ばれる数々の作品を残してきた。

『燃ゆる灰』はそんな彼らの初期の代表作であり、今も愛され続けている傑作なのだった。

| 名盤100選へ戻る |

PR

第11回名盤シリーズ

ツイン・リード・ギターが炸裂するライブ「ライブ・アンド・デンジャラス」

(1978年作品)

このロック史に燦然と輝く名作ライブアルバムが発表されたのは1978年のことだ。

シン・リジーはメンバー・チェンジが激しく、とくにギタリストの交代は頻繁だった。

有名所では、ゲイリー・ムーアやジョン・サイクスといったギター・ヒーローが在籍していたことで知られるが、全盛期といわれる時期にギターを弾いていたのは、スコット・ゴーハムとブライアン・ロバートソンの2人である。

個人的にはこの2人の組み合わせ、もしくはスコットとスノーウィー・ホワイトの組み合わせがバランスがよくて好きだ。

この「ライブ・アンド・デンジャラス」では、スコットとブライアンの組み合わせが楽しめる。

ウィッシュボーン・アッシュから影響を受けたと思われるツイン・リード・ギターでのハーモニー。

意外に強力なリズム隊。

そしてフィル・リノットの何ともいえない独特のメロディとボーカルが加わると、他の何とも似ていないリジー・サウンドが完成する。

このアルバムは、選曲も演奏も音質もよく、ツイン・リード・バンドの魅力が凝縮されている。

何といっても曲がいい。

ハード・ロックというジャンルには収まりきらない幅の広い音楽性があり、これはもう「シン・リジー」というジャンルとも言えるほどだ。

このアルバムでは「JAILBREAK」、「EMERALD」、「THE BOYS ARE BACK IN TOWN」など、初期の代表曲が収められている。

なかでも、とくに激しいギターが聴けるのが「EMERALD」だ。

寂しげでメロディアスなハーモニーの後、スコットとブライアンが交互にソロを弾き、次のブライアンのソロが殺気迫る勢いで弾きまくっている。

他には、少し地味ではあるが「SOUTHBOUND」、やさしいメロディがとてもシン・リジーらしく、哀愁のツインリードのハーモニーが素晴らしいし、ライブでの定番曲である「COWBOY SONG」もいい曲だ。

スローバラードも完成度が高い。

「STILL IN LOVE WITH YOU」だ。

少し大人っぽい雰囲気で、フィルが感情たっぷりに歌いあげる。

中間部のギターソロはブライアン。

珠玉のようなギター・ソロで、弾きまくるのではなく、メロディアスで艶のあるトーンが魅力的だ。

後半のギターソロはスコット。

ゆったりしたチョーキングビブラートが素晴らしく、実に味わい深いと思う。

ツイン・リード・ギターが炸裂するライブ「ライブ・アンド・デンジャラス」

(1978年作品)

このロック史に燦然と輝く名作ライブアルバムが発表されたのは1978年のことだ。

シン・リジーはメンバー・チェンジが激しく、とくにギタリストの交代は頻繁だった。

有名所では、ゲイリー・ムーアやジョン・サイクスといったギター・ヒーローが在籍していたことで知られるが、全盛期といわれる時期にギターを弾いていたのは、スコット・ゴーハムとブライアン・ロバートソンの2人である。

個人的にはこの2人の組み合わせ、もしくはスコットとスノーウィー・ホワイトの組み合わせがバランスがよくて好きだ。

この「ライブ・アンド・デンジャラス」では、スコットとブライアンの組み合わせが楽しめる。

ウィッシュボーン・アッシュから影響を受けたと思われるツイン・リード・ギターでのハーモニー。

意外に強力なリズム隊。

そしてフィル・リノットの何ともいえない独特のメロディとボーカルが加わると、他の何とも似ていないリジー・サウンドが完成する。

このアルバムは、選曲も演奏も音質もよく、ツイン・リード・バンドの魅力が凝縮されている。

何といっても曲がいい。

ハード・ロックというジャンルには収まりきらない幅の広い音楽性があり、これはもう「シン・リジー」というジャンルとも言えるほどだ。

このアルバムでは「JAILBREAK」、「EMERALD」、「THE BOYS ARE BACK IN TOWN」など、初期の代表曲が収められている。

なかでも、とくに激しいギターが聴けるのが「EMERALD」だ。

寂しげでメロディアスなハーモニーの後、スコットとブライアンが交互にソロを弾き、次のブライアンのソロが殺気迫る勢いで弾きまくっている。

他には、少し地味ではあるが「SOUTHBOUND」、やさしいメロディがとてもシン・リジーらしく、哀愁のツインリードのハーモニーが素晴らしいし、ライブでの定番曲である「COWBOY SONG」もいい曲だ。

スローバラードも完成度が高い。

「STILL IN LOVE WITH YOU」だ。

少し大人っぽい雰囲気で、フィルが感情たっぷりに歌いあげる。

中間部のギターソロはブライアン。

珠玉のようなギター・ソロで、弾きまくるのではなく、メロディアスで艶のあるトーンが魅力的だ。

後半のギターソロはスコット。

ゆったりしたチョーキングビブラートが素晴らしく、実に味わい深いと思う。

| 名盤100選へ戻る |

第10回名盤シリーズ

数あるローリング・ストーンズのアルバムから私が選んだのは「メインストリートのならず者」だ。

(1972年作品)

1972年に発売されたこのアルバムは、ストーンズにとって初の2枚組アルバム(CDは1枚)で、ファンの間では最高傑作との呼び声も高い。

メンバーはミック・ジャガー(vo)、キース・リチャーズ(g,vo)、チャーリー・ワッツ(ds)、ビル・ワイマン(b)、ミック・テイラー(g)で、最も人気が高いと言われるメンバーである。

このアルバムの特徴は、一言で言うと「ルーズな雰囲気」だ。

当時のストーンズは、ルーツ音楽を目指していたといわれる。

なので、ブルース、カントリー、フォークタッチの曲が多く、派手なロックンロールは少ない。

このアルバムで代表的な曲といえば「Tumbling Dice 」だと思うが、これがまた、なんとも言えないだるいノリで、リラックスした雰囲気なのである。

この曲は現在のストーンズのライブでも、重要なレパートリーとして必ず演奏されるが、このアルバムの雰囲気をもっとも表現している曲だろう。

いわゆるキラーチューンが曲がなく、全体を通して流れる、ルーズな空気感、これぞこのアルバム、およびストーンズの味ではないだろうか?

最初はとっつき難いアルバムかもしれず、これからストーンズを聴こうとする人には薦めにくい。

しかし、じっくり聴き込むほどに良さが滲み出てくるアルバムだと思う。

どの曲も捨てがたい魅力があり、これだけの曲が入っているのに捨て曲はなし。

「Sweet Virginia 」、「Sweet Black Angel 」、「 Let It Loose 」、「Shine A Light 」の哀愁漂うメロディ、枯れた味わいは他では中々聴けない。

また「Shake Your Hips 」、「Casino Boogie 」、「Turd On The Run 」、「 Ventilator Blues 」などは、ストーンズ流ブルースであり、彼らの内面に秘めた黒さが出ていると思う。

ストレートなロックナンバー「Rocks Off 」、「Rip This Joint 」、キースが歌う「Happy」もかっこいい。

現在のストーンズしか知らない人が聴いたら「なんじゃこりゃ?」と思うかもしれない。

しかし、肩の力を抜いて、このルーズなサウンドに身を任せてみよう。

この何か懐かしいような、切ないような雰囲気にはまると、抜け出せなくなるかもしれないから。

数あるローリング・ストーンズのアルバムから私が選んだのは「メインストリートのならず者」だ。

(1972年作品)

1972年に発売されたこのアルバムは、ストーンズにとって初の2枚組アルバム(CDは1枚)で、ファンの間では最高傑作との呼び声も高い。

メンバーはミック・ジャガー(vo)、キース・リチャーズ(g,vo)、チャーリー・ワッツ(ds)、ビル・ワイマン(b)、ミック・テイラー(g)で、最も人気が高いと言われるメンバーである。

このアルバムの特徴は、一言で言うと「ルーズな雰囲気」だ。

当時のストーンズは、ルーツ音楽を目指していたといわれる。

なので、ブルース、カントリー、フォークタッチの曲が多く、派手なロックンロールは少ない。

このアルバムで代表的な曲といえば「Tumbling Dice 」だと思うが、これがまた、なんとも言えないだるいノリで、リラックスした雰囲気なのである。

この曲は現在のストーンズのライブでも、重要なレパートリーとして必ず演奏されるが、このアルバムの雰囲気をもっとも表現している曲だろう。

いわゆるキラーチューンが曲がなく、全体を通して流れる、ルーズな空気感、これぞこのアルバム、およびストーンズの味ではないだろうか?

最初はとっつき難いアルバムかもしれず、これからストーンズを聴こうとする人には薦めにくい。

しかし、じっくり聴き込むほどに良さが滲み出てくるアルバムだと思う。

どの曲も捨てがたい魅力があり、これだけの曲が入っているのに捨て曲はなし。

「Sweet Virginia 」、「Sweet Black Angel 」、「 Let It Loose 」、「Shine A Light 」の哀愁漂うメロディ、枯れた味わいは他では中々聴けない。

また「Shake Your Hips 」、「Casino Boogie 」、「Turd On The Run 」、「 Ventilator Blues 」などは、ストーンズ流ブルースであり、彼らの内面に秘めた黒さが出ていると思う。

ストレートなロックナンバー「Rocks Off 」、「Rip This Joint 」、キースが歌う「Happy」もかっこいい。

現在のストーンズしか知らない人が聴いたら「なんじゃこりゃ?」と思うかもしれない。

しかし、肩の力を抜いて、このルーズなサウンドに身を任せてみよう。

この何か懐かしいような、切ないような雰囲気にはまると、抜け出せなくなるかもしれないから。

| 名盤100選へ戻る |

第9回名盤シリーズ

今回はサザン・ロックの醍醐味が味わえる名作「アット・フィルモア・イースト」

(1971年作品)

メンバーはデュアン・オールマン(g)、グレッグ・オールマン(key、vo)のオールマン兄弟を中心に、ディッキー・ベッツ(g)、ベリー・オークリー(b)、ジェイ・ジョニー・ジョンソン(ds)、ブッチ・トラックス(ds)の6人。

ツイン・リード・ギターにツイン・ドラムスというスタイルだ。

いわゆるサザン・ロックと言われるこのバンドは、ブルースをベースにした豪快なロックを演奏し、休む間もなくライブ演奏を繰り返していたのだった。

2年間で500回、時には1日に4回ものステージをこなすタフさ。

彼らの悩みは、スタジオ録音では自分達の魅力を伝えることが出来ないという、ライブバンドにありがちな悩みだった。

そこで、フィルモア・イーストでのライブの模様を実況録音し、発売されたのが、この「At Fillmore East」なのだ。

このアルバムの発表前、デュアンはエリック・クラプトンの「レイラ・セッション」に参加しており、一躍有名ミュージシャンの仲間入りをしていた。

彼のギタープレイの特徴は、歌うように奏でるスライド・ギター・プレイだ。

このライブにおいても、彼のスライド・ギター・プレイが炸裂しており、とても歌心溢れるプレイを聴くことが出来る。

また、スライドだけでなく、通常のギタープレイも素晴らしいもので、決して速弾きやテクニックを駆使したりはせず、フレーズの一つ一つがムダなく生きており、長いソロも飽きさせない。

相棒のディッキー・ベッツも、負けじと味のあるプレイでデュアンと勝負している。

彼のギターの音色が、ブルージーでありながらも艶のある素晴らしいトーンで、次々に魅力的なフレーズを量産していくのだった。

彼らのライブ演奏は長く、このアルバムも2枚組というボリュームに対し、7曲しか入っていない。

前半はブルースのカバー曲を、後半は彼らのオリジナル曲という構成になっているが、4曲目「You Don't Love Me」とラストの「Whpping Post」の2曲は、たっぷり20分前後の熱演だ。

このアルバムの聴き所は、まずは1曲目の「Statesboro Blues」だろう。

いきなりデュアンのスライド・ギターから豪快な演奏がスタートする。

リラックスした中にも緊張感のある絶妙なプレイ、そして何よりも楽しそうに演奏しているのが伝わってくる。

ディッキー作のインスト曲「In Memory Of Elizabeth Reed」も名曲だ。

ラテン調のハーモニーパートがなんとも言えない味を醸しだしていて、アダルトな雰囲気さえ感じさせる。

ここでのデュアンのプレイは、熱く燃えるようであり、白熱したライブ演奏は、この日の観客を熱狂させるに充分な勢いがあり、まさに名演といっていい。

個人的には、この曲が一番好きだ。

現在このアルバムには、デラックスエディションと言われる13曲入りのほうもあるので、これから聴こうという人はそちらを買ったほうがいいだろう。

今回はサザン・ロックの醍醐味が味わえる名作「アット・フィルモア・イースト」

(1971年作品)

メンバーはデュアン・オールマン(g)、グレッグ・オールマン(key、vo)のオールマン兄弟を中心に、ディッキー・ベッツ(g)、ベリー・オークリー(b)、ジェイ・ジョニー・ジョンソン(ds)、ブッチ・トラックス(ds)の6人。

ツイン・リード・ギターにツイン・ドラムスというスタイルだ。

いわゆるサザン・ロックと言われるこのバンドは、ブルースをベースにした豪快なロックを演奏し、休む間もなくライブ演奏を繰り返していたのだった。

2年間で500回、時には1日に4回ものステージをこなすタフさ。

彼らの悩みは、スタジオ録音では自分達の魅力を伝えることが出来ないという、ライブバンドにありがちな悩みだった。

そこで、フィルモア・イーストでのライブの模様を実況録音し、発売されたのが、この「At Fillmore East」なのだ。

このアルバムの発表前、デュアンはエリック・クラプトンの「レイラ・セッション」に参加しており、一躍有名ミュージシャンの仲間入りをしていた。

彼のギタープレイの特徴は、歌うように奏でるスライド・ギター・プレイだ。

このライブにおいても、彼のスライド・ギター・プレイが炸裂しており、とても歌心溢れるプレイを聴くことが出来る。

また、スライドだけでなく、通常のギタープレイも素晴らしいもので、決して速弾きやテクニックを駆使したりはせず、フレーズの一つ一つがムダなく生きており、長いソロも飽きさせない。

相棒のディッキー・ベッツも、負けじと味のあるプレイでデュアンと勝負している。

彼のギターの音色が、ブルージーでありながらも艶のある素晴らしいトーンで、次々に魅力的なフレーズを量産していくのだった。

彼らのライブ演奏は長く、このアルバムも2枚組というボリュームに対し、7曲しか入っていない。

前半はブルースのカバー曲を、後半は彼らのオリジナル曲という構成になっているが、4曲目「You Don't Love Me」とラストの「Whpping Post」の2曲は、たっぷり20分前後の熱演だ。

このアルバムの聴き所は、まずは1曲目の「Statesboro Blues」だろう。

いきなりデュアンのスライド・ギターから豪快な演奏がスタートする。

リラックスした中にも緊張感のある絶妙なプレイ、そして何よりも楽しそうに演奏しているのが伝わってくる。

ディッキー作のインスト曲「In Memory Of Elizabeth Reed」も名曲だ。

ラテン調のハーモニーパートがなんとも言えない味を醸しだしていて、アダルトな雰囲気さえ感じさせる。

ここでのデュアンのプレイは、熱く燃えるようであり、白熱したライブ演奏は、この日の観客を熱狂させるに充分な勢いがあり、まさに名演といっていい。

個人的には、この曲が一番好きだ。

現在このアルバムには、デラックスエディションと言われる13曲入りのほうもあるので、これから聴こうという人はそちらを買ったほうがいいだろう。

| 名盤100選へ戻る |

第8回名盤シリーズ

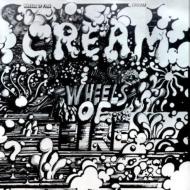

若い3人の才能がぶつかる名作「クリームの素晴らしき世界」

(1968年作品)

クリームの3枚目のアルバムとして68年8月にリリースされた本作は、彼らにとって初の2枚組アルバムだった。

ただその内容は少し変わっていて、1枚目がスタジオ作品、2枚目はライブ作品という変則的なものである。

当時2枚組アルバムというのは珍しく、値段も高価だったが、全米チャート1位になる大ヒットを記録した。

エリック・クラプトン(g、vo)、ジャック・ブルース(b、vo)、ジンジャー・ベイカー(ds)というただならぬメンバーで構成されたこのバンドには二面性がある。

多重録音を重ね、実験性を織り込み、練りに練られたスタジオ作品と、3人だけによる演奏で、火花を散らすようなインプロビゼーションを繰り広げるライブパフォーマンス。

この両方の顔を、このアルバムでそれぞれ1枚づつに収めているだ。

1枚目スタジオ作品の冒頭を飾るのは、有名な「White Room」である。

クリームを代表する1曲でもあり、力強いタムを多用したドラムワークとワウを使ったギター、自信に満ちたボーカル、それでいてポップな一面も覗かせる名曲だと思う。

この曲と6曲目「政治家」あたりは、いかにもジャック・ブルース作で、かっこいいブルースロックに仕上がっている。

ベイカー作の7曲目「Those Were The Days」もカッコイイロックナンバーだ。

ここでのクラプトンだが、スタジオ盤では大人しい。

たしかに「Top Of The World」や「荒れ果てた街」でのギターはかっこよく、ソロもかなり気合入れて弾いてるのだが、やはりジャック色が強いと思う。

2枚目のライブアルバム。

1枚目のスタジオ作品が9曲入ってるのに対して、こっちは4曲しか入っていない。

それも、歌のパートが極端に少なく、ほとんどがインストパートだ。

ここでは、1曲目のクロスロードでは3人平等な気がするが、あとの3曲はそれぞれのメンバーの得意技を披露した形態となっている。

まず、「Crossroads」。

いまや、アマチュア・ギタリストにとってのスタンダードとなったプレイを聞くことが出来る。

ロバート・ジョンソンのカバー曲だが、原曲からかけ離れて、こんなにカッコよく演奏するアレンジが素晴らしい。

3人が3人とも全力で演奏しているのが伝わる。

次の「Spoonful」。

クリームのライブでの演奏を最もよく表してる録音だ。

これも、元はブルースのカバー曲だが、完全にハード・ロックに変化している。

ここでのクラプトンは、現在では考えられないくらい弾きまくているのだが、リズム隊も負けじと必死になっている。

この曲で聴ける戦争のような演奏は、後のレッド・ツェッペリンを初めとする多くのロックバンドに影響を与えたことは間違いない。

ジャックのブルースハープを駆使した「列車時刻」、ベイカーのドラムソロを披露した「いやな奴」あたりはちょっと時代を感じさせてしまうのも事実だが。

現在のハードロック、ヘヴィメタルという音楽の基板を作ったのはクリームだと言われている。

ギブソン+マーシャルの過激なギター・サウンド、ライブにおける演奏重視のスタイルなどは、それまでのロックになかったものだ。

ただ、ライブステージにおいて毎晩繰り広げられるインプロ大会に限界を感じたメンバーは、解散という道をたどる。

若い3人の才能がぶつかる名作「クリームの素晴らしき世界」

(1968年作品)

クリームの3枚目のアルバムとして68年8月にリリースされた本作は、彼らにとって初の2枚組アルバムだった。

ただその内容は少し変わっていて、1枚目がスタジオ作品、2枚目はライブ作品という変則的なものである。

当時2枚組アルバムというのは珍しく、値段も高価だったが、全米チャート1位になる大ヒットを記録した。

エリック・クラプトン(g、vo)、ジャック・ブルース(b、vo)、ジンジャー・ベイカー(ds)というただならぬメンバーで構成されたこのバンドには二面性がある。

多重録音を重ね、実験性を織り込み、練りに練られたスタジオ作品と、3人だけによる演奏で、火花を散らすようなインプロビゼーションを繰り広げるライブパフォーマンス。

この両方の顔を、このアルバムでそれぞれ1枚づつに収めているだ。

1枚目スタジオ作品の冒頭を飾るのは、有名な「White Room」である。

クリームを代表する1曲でもあり、力強いタムを多用したドラムワークとワウを使ったギター、自信に満ちたボーカル、それでいてポップな一面も覗かせる名曲だと思う。

この曲と6曲目「政治家」あたりは、いかにもジャック・ブルース作で、かっこいいブルースロックに仕上がっている。

ベイカー作の7曲目「Those Were The Days」もカッコイイロックナンバーだ。

ここでのクラプトンだが、スタジオ盤では大人しい。

たしかに「Top Of The World」や「荒れ果てた街」でのギターはかっこよく、ソロもかなり気合入れて弾いてるのだが、やはりジャック色が強いと思う。

2枚目のライブアルバム。

1枚目のスタジオ作品が9曲入ってるのに対して、こっちは4曲しか入っていない。

それも、歌のパートが極端に少なく、ほとんどがインストパートだ。

ここでは、1曲目のクロスロードでは3人平等な気がするが、あとの3曲はそれぞれのメンバーの得意技を披露した形態となっている。

まず、「Crossroads」。

いまや、アマチュア・ギタリストにとってのスタンダードとなったプレイを聞くことが出来る。

ロバート・ジョンソンのカバー曲だが、原曲からかけ離れて、こんなにカッコよく演奏するアレンジが素晴らしい。

3人が3人とも全力で演奏しているのが伝わる。

次の「Spoonful」。

クリームのライブでの演奏を最もよく表してる録音だ。

これも、元はブルースのカバー曲だが、完全にハード・ロックに変化している。

ここでのクラプトンは、現在では考えられないくらい弾きまくているのだが、リズム隊も負けじと必死になっている。

この曲で聴ける戦争のような演奏は、後のレッド・ツェッペリンを初めとする多くのロックバンドに影響を与えたことは間違いない。

ジャックのブルースハープを駆使した「列車時刻」、ベイカーのドラムソロを披露した「いやな奴」あたりはちょっと時代を感じさせてしまうのも事実だが。

現在のハードロック、ヘヴィメタルという音楽の基板を作ったのはクリームだと言われている。

ギブソン+マーシャルの過激なギター・サウンド、ライブにおける演奏重視のスタイルなどは、それまでのロックになかったものだ。

ただ、ライブステージにおいて毎晩繰り広げられるインプロ大会に限界を感じたメンバーは、解散という道をたどる。

| 名盤100選へ戻る |

カレンダー

| 06 | 2025/07 | 08 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[02/26 take surveys for money]

[02/03 Ahapenij]

[12/18 Blealgagors]

[12/17 BisiomoLofs]

[12/16 Looporwaply]

最新記事

(07/20)

(10/21)

(10/20)

(10/14)

(10/13)

最新TB

プロフィール

HN:

にゅーめん

性別:

男性

趣味:

音楽 読書

自己紹介:

音楽を愛する中年男の叫び

ブログ内検索

忍者アナライズ